ルーブル美術館は夜に行くべし

アイルランドでもパリへの憧れは強い。「今度パリに行くの」と周囲に告げると、「ああ、パリ…」とため息をつかれ、うらやましがられた。その憧れの都の魅力は、パンデミックを経ても健在だった。

ダブリンから飛行機でパリまで約 1時間半。エアリンガス Aer Lingus はアイルランドの元国営航空会社で、旅客機のマークはアイルランドの象徴とされる三つ葉のシャムロックだ。

パンデミックで空港が閉鎖されているあいだに改装されたシャルル・ド・ゴール空港のターミナル 1の搭乗エリア。2024年のパリ夏季オリンピックを見据え、いかにもパリというビストロをイメージしたデザインで、お洒落!

1月下旬のパリはダブリンより数度寒く、日中の気温は4度前後、最低気温は零下を下回ったが、天気はまずまず。空港や交通機関、街中でのマスク着用者の割合はダブリンとほぼ同程度で、1割前後のように思えた。ただ、ダブリンではマスクをしている人はたいがい高齢者だが、パリでは若い人でも着用している人が少なくないことに「周りがどう思おうと、自分が正しいと信じることは貫きとおす」というフランス人気質を感じたのは私だけか。

道を行く人のファッションも少し違う。ダブリンでは大方の人がダウンジャケットをはおっているが、パリではダウン一辺倒ではなく、ベルトのついたウールのコートやスーツジャケットを着ている人も男女問わず目についた。夫は数日で感化されて、ルーブル美術館の近くのユニクロ店に入ったとき(オペラ座近くの店舗は改装中)、普段では絶対にそでを通さないようなジャケットを試着するほどだった。

セーヌ川左岸のカルチェ・ラタン地区をガイドしてくれたトマさん。スリムなコートにニット帽、年季の入った革のカバンといういで立ち。

いざ、ルーブル美術館へ。世界一人気があると言っても過言ではないこの美術館は、新型コロナ以前の来場者は一日あたり4万5千人に及んだという。現在は3万人ほどだが、以前の規模に戻るのは時間の問題だろう。

ルーブル美術館とガラスのピラミッド。時間指定制のチケットを予め手に入れていても、このピラミッド口には荷物検査の長蛇の列ができていることもあるので、地下の ショッピングモールと直結した「カルーゼル・デュ・ルーブル Carrousel du Louvre」口を使った方が無難だ。

毎週金曜は夜 9時45分まで開館しているが、6時半にもなると人影も少なくなる。私たちはほとんど並ぶことなく入場できた。

ルーブル美術館では主に週末に、公式ツアーガイドによる約1時間半のツアー(12ユーロ、英語とフランス語のみ)も実施される。「初めてのルーブル My First Louvre」と「ルーブルにようこそ Welcome to the Louvre」というツアーでは、『モナ・リザ』やミロのヴィーナスなどの必須作品も案内するが、私たちは「もう一つのルーブル Another Louvre」というツアーに参加することにした。実施日時のひとつが金曜の夜7時からで、入場時や館内の人混みを避けることにもなるからだ。

ツアーは事前に予約が必要だ。参加者は、荷物検査を終えてから団体(グループ)・アクティビティ用の専用口を進み、そこで無料のクロークに荷物を預けたりイヤホンガイドを受け取ったりしたのち、待合室のような部屋に案内される。

時間どおりに現れた我らがツアーガイドさんは、ちょんまげのように髪を結んだ29歳の細身の男性。斜めがけもできるユニクロのトートバッグを携えている。ユニクロ、パリでも人気。

ガイドさんは、「人の流れを分散させるために、新しい出入口を作る計画があるんですよ。ま、これはちょっと秘密かな」と愛嬌たっぷりに語る一方で、時おり英語の言葉に詰まって「comment dire… 何だっけ」と考え込むギャップが面白い。彼が待合室で15分ほどルーブル美術館の歴史について話すあいだに遅れて来た人たちも何人か加わり、20人強のツアー参加者がそろった。

ツアーではまず、17世紀のバロック期を代表するフランスの彫刻作品を鑑賞。それから古代オリエント美術部門へ進んだ。高さ2メートルほどの石碑に刻まれたハンムラビ法典を見てから、アッシリア宮殿の間に足を運んだ。美しい岩面彫刻や巨大な人面有翼牡牛像に嘆息する。

紀元前8世紀、アッシリアを統一したサルゴン2世は、現在のイラク北部に都市を建設。200もの部屋と中庭をもつ宮殿のアーチ門を支えていた守護神であるこの石像には、脚が5本ある。正面から見ると静止していているようだが、側面から見ると歩いているように見える。

近年、イラク各地に残存していたこうした古代都市遺跡の多くは、過激派組織「イスラーム国(IS)」によって略奪、破壊されてしまった。遺跡の一部を保存しているルーブル美術館や大英博物館などが、イラク国立博物館に協力して復元に努めていくそうだ。

ツアーの後半は、待っていました、絵画です。我々を迎えてくれたのはフランス王ジャン2世の肖像画で、作者未詳の『善良王ジャン』(1360年ごろ)。宗教色のない個人の肖像画としてはヨーロッパ最古のものだそうだ。

イングランドとの百年戦争中に即位し、ポワティエの戦いで敗れてロンドンで捕虜となったジャン王。「ずいぶんいい待遇を受けていて、ロンドン中で派手にパーティーとかしていたらしいよ」とガイドさん。

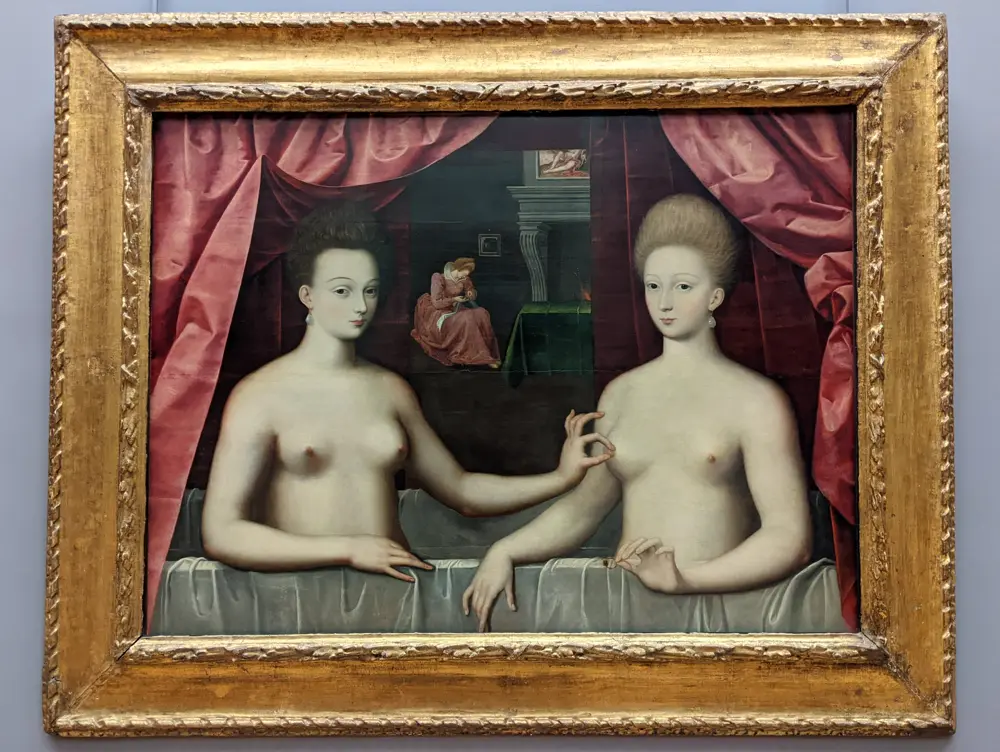

宗教画などを経て次の数枚は、ブルボン王朝最初の王、アンリ4世関係の絵画。1598年に「ナントの勅令」を出してプロテスタントとカトリックの対立(ユグノー戦争)を終わらせたこの王には数ある愛人がいたが、その中でもっとも寵愛を受け、王とのあいだに子どもも3人成したのがガブリエル・デストレだ。

『ガブリエル・デストレとその妹』(フォンテーヌブロー派、1594年ごろ )は、山田五郎さんの YouTube番組『オトナの教養講座』でもおなじみ。ガブリエルが乳首をつままれているのは妊娠を示唆し、自分では指輪をつまんでアンリ4世との結婚を暗示していると言われているが、真相は謎。

まるでガブリエルの視線の先にあるように同じ部屋に飾られている、アンリ4世の肖像画(1600年ごろ)。何だかにやけた特徴のある顔立ちの王が神話上の怪物ヒュードラーを倒したヘラクレスに扮しているのは、この怪物が王の手によって決定的な敗北を喫したカトリック連盟を表しているから。

アンリ4世と妻との離婚が決まり、ガブリエルとの結婚がかなうかと思いきや、ガブリエルは突然不幸な死を迎えてしまう。王が翌年再婚相手に選んだのは、イタリア、フィレンツェの名門メディチ家出身のマリー・ド・メディシス。我々は、彼女が1620年代にバロック絵画の巨匠ルーベンス Peter Paul Rubens に描かせた24枚の連作絵画『マリー・ド・メディシスの生涯』を収める大部屋へと移動した。

それぞれの絵が 4メートルの高さのこの大作は、もともとパリのリュクサンブール宮殿改修時の装飾用絵画。神格化された王妃が神話的なモチーフとともに描かれている。ルーブル美術館の中でも特に広大なこの部屋には、模写や絵画の勉強をしている美大生やアマチュア画家がいつもいるそうだ。

五郎さんは『オトナの教養講座』のルーベンスの回でこの作品を紹介している。そこでは触れられなかったが、我らがガイドさんは「水滴を見て!」とふくよかな海の精の臀部(でんぶ)を指した。まるで絵画に滴っているように立体的に見える水滴。生で鑑賞する醍醐味だ。

ここでツアーは終了。フランス王室の流れを大きなテーマとして、興味深いエピソードを混ぜて絵の細部にまで注目させた見事な展開だった。ガイドさんが最初に「僕はおしゃべりなので15分くらい超過すると思うけど、いいかな」と警告していたとおり、我に返るともう9時近くになっていた。

ルーブル美術館の展示エリア「Denon ドゥノン翼」「Richeliu リシュリュー翼」「Sully シュリー翼」の三翼のうち、ツアーで回ったのは「リシュリュー翼」のみ。ドゥノン翼にある『モナ・リザ』が観たいと言う何人かのツアー参加者にガイドさんは順路を説明していたが、私と夫はリシュリュー翼の出口に向かいながら目についたものを鑑賞していくことにした。ナポレオン3世の居住空間『Appartements Napoléon III』にちょうど突き当たり、豪華絢爛たる居間やダイニングルーム、装飾品などを眺め終わると、もうすぐ閉館だというアナウンスが流れ始めた。

ルーブル美術館は夜に行くべし。ツアーでなくてもいいから、夜遅くまで開館している日の夕方6時くらいに入って、だんだん空いてくる館内で数時間を有効に過ごそう。

また訪れたいレストラン、ル・プチ・ブイヨン・ファラモン Le Petit Bouillon Pharamond。「ブイヨン」は大衆食堂という意味だが内装は豪華で、気取りのないメニューがパリの中心地としては信じられない安さで食べられる。

タルタルステーキはフライドポテトつきで10ユーロちょっと。ルーブルから徒歩15分弱の好立地で、昼食時から夜まで休みなく営業しているのも便利だ。